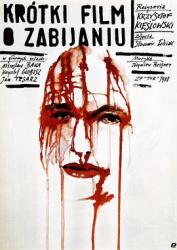

1988经典犯罪剧情《杀人短片》

《杀人短片》介绍

名称:杀人短片

别名:杀人影片 / 杀诫 / 关于杀人的短片 / 教我如何去杀他 / A Short Film About Killing

主演:亚历山大·贝德纳茨 / 阿图尔·巴奇斯 / 米罗斯洛·巴卡 / 克日什托夫·格洛比什 / 杰吉·泽斯 / 兹齐斯瓦夫·托比亚兹 / 比涅尤·扎塔西奇斯 / 克里斯提娜·杨达 / 扬·特萨利兹 / 芭芭拉·杰坎 / 奥尔基尔德·鲁卡斯瑟维克茨

导演:克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

地区:波兰

年份:1988

语言:波兰语

时长:84分钟

分类:剧情片

《杀人短片》剧情介绍

Jacek Lazar(米罗斯洛·巴卡 Miroslaw Baka 饰)是一个二十一岁的男子,他在街上游荡,吓走广场上的鸽子,在天桥上朝底下的汽车扔石头,在照相店让人将他口袋里那张已经出现了折痕的照片放大,是一个小女孩的照片。Waldemar Rekowski(Jan Tesarz 饰)是一个普通的的士司机,调戏年轻女子,捉弄乘客,故意按喇叭惊吓动物,他的下一个乘客是Jacek。Piotr Balicki(Krzysztof Globisz 饰)是一个年轻的律师,认为刑罚并不能防止犯罪,而防止犯罪正是法律的目的,他刚刚通过律师考试,他为杀人犯Jacek辩护。Jacek坐上了Waldemar的的士,他们开车到野外,Jacek用一条绳子勒死了司机。Balicki极力为Jacek辩护,希望避免死刑,但Jacek最后还是被判处了死刑。临终前,Jacek和Balicki长谈,说起因为他和一个卡车司机喝酒,致使卡车司机开车碾死他妹妹的事情......《杀人短片》豆瓣热评

压抑滞重的故事。冷峻的氛围,昏暗的色调,痛苦的乐声。Side A,45min,怎样杀一个普通人。Side B,35 min,怎样杀一个罪人。法庭部分故意缺失,只剩下律师曾经的喜悦与当下的痛苦。青年无动机杀人是因为失去了生命的支撑,刻意寻死,却在真正面对死时产生了莫大的恐惧。

阴郁的滤镜充斥全片...关于杀人犯的思考...16年重看了一遍,完全找不到同情杀人犯质疑死刑的缘由...妄图改造感化只能说很天真...

再看完第五诫,理解了导演要表达的意思。“人类是自由的。他的自由是以不妨害另一人的自由为范围。惩罚?惩罚是一种报复,尤其它意在伤害罪犯而不是预防犯罪时。但现行法律可带有报复意味,它真的是为无辜的人着想吗?立法之人真的很无辜吗?”

基氏常见人文主义母题,叙事上不带立场,甚至刻意规避不少重要情节(揭发罪犯、法庭辩护)……当然他这种把自己置身众生之外展示上帝般怜悯的视角也收获了不少批评。

当知道一个人有故事后,再面对他的死亡便不那么容易

滤镜打得多猛,连看几部波兰片感觉通篇是躁动不安的时代人心,罪与罚倒写得不深。挑不出什么问题,基耶的杰作,但他总拍人情,心里却很冷酷,不把自己当众生,不喜欢他。

基耶斯洛夫斯基就像上帝一样俯视着芸芸众生的悲哀...

重看,昏黄暗绿色调,光似乎都集中在一个区域,展示着不知道什么时候崩溃的压抑,在我心里它不如「爱情短片」,但它的段落式叙事和基耶斯洛夫斯基试图表达的道理照旧深刻。人杀死人,无理由的暴力,都不算以牙还牙。法律杀死罪人也是暴力,简洁利落,那个黄色的便溺盒啊。重看觉得那个在他杀人之前,冲着他微微摇头,但什么都不做的人,是上帝或命运,他默默观看一切,从不试图真的改变什么。

滤光镜使整个片子在一种非常脆弱的环境下压抑地展开,但是我总觉得这样的城市这样的天空我也曾栖身过。好久之前看过的片子,居然一点都不记得了。今天片子一放我就觉得熟,但怎么也想不起来下面,演一点就想起一点于是越发的确信。后来突然想起了结尾。这么强悍的一部~

诸位,我们人人都残酷,我们个个是魔鬼,老是让人们、母亲和婴儿痛哭流涕,但在所有的人中间我是最卑鄙的混蛋!就让这一点从此成为定局吧!我不否认!我一生中每天都捶着自己的胸膛保证要痛改前非,却每天都在干同样没任务的勾当。如今我明白了,对于像我这样的人需要一次打击,需要命运的狠狠一击

從開始出現的動物屍體,就知道這部片子的風格,無悲秋,無憐憫更沒有生動待最後男主被吊死,全長80分鐘....卻在描述這十戒

“法律不应该仿效天性,而是要改良它。法律是人类的理念,用以规范私人间的关系,……人类是自由的,他的自由是以不妨害另一个人的自由为范围。惩罚,惩罚是一种报复,尤其当它以意在伤害罪犯而不是防范犯罪时,但现行法律可带有报复意味,它真的是为无辜的人着想吗?立法之人真的很无辜吗?”

卑鄙地戏弄他人的出租司机,自卑的神经质青年杰克,对将来充满向往的热血律师比约特,一场随时发生的无目标谋杀把他们拉到了一起。他们都曾在不经意中相遇过,杰克用绳子想勒死司机最后自己被判了绞刑,感觉充满了宿命论。一个人无权决定他人的生死可是法律真的能么?电影里那些滤镜暗角为电影增色不少

這么短一個片,卻是分了兩次看掉。只留下一些破碎的印象。他們去哪裡?他們去貧民區,我去富人區。 以及,死貓,行刑前的現場檢查,砸收音機,吉普賽女郎算命,3段冗長的1個喜劇般鬧哄哄的死亡一干細節加分。敘事順序保留意見,唔,快樂滾蛋吧。音樂有些煽情討厭。你讓我說什麽呢?killing

滤镜、摄影、配乐与对死亡的静观,施害者同是受害者,法律是否是正义的,而死亡是否又能够被救赎。当人们直面邪恶与罪行,直面文明的困境,我们该如何质疑生命和死亡,基氏将宗教式的冥思和宿命式的死亡构建在影片中,仿佛向着人类文明与法律发出质问。

电影没有看完,似乎画面太过黑暗和沉重,那个青年的暴力行为似乎一触即发,除了压抑还是压抑。倒是很喜欢看那些影评,融入了一些网友的二度创作,还有对这部影片的深入探讨,发人深省。窗外阳光四溢,却仍沉浸在影片的黑暗里,难以平静。基耶斯洛夫斯基的电影,不是我能承受的……

在想,一时无法评价。。。(补充:一回捕杀老鼠,抓它时我感觉我是电影里的杀人犯,它是等着被我玩的那个人;杀它时,它挣扎反抗尖叫,使我感觉它成了那个待宰的杀人犯,而我是带着律师心理的行刑人) T T 我想说的是,我直到现在才感觉到一点儿 ,很压抑。 (10月15)

①两个杀人场景,三个社会角色,最终搅在一起②凋敝破败,阴郁晦暗,转型前的波兰死气沉沉③画像的小姑娘是本片唯一的一抹亮色④防止犯罪是法律的目的,但刑罚并不能真正地防止犯罪⑤雅泽克杀害出租车司机是极端残忍的,法律以正义之名将其处以死刑也同样触目惊心

喜欢基耶电影的色调,还有悲天悯人的基调。缺少基督教文化浸染,可以理解,却不好共情。缺少教育的孩子,可能某一时刻突然就煞性大发,扮演起上帝的角色决定人的生死。审判他的人也是扮演着上帝的角色,以血还血。说到底是一出压抑的悲剧。

<十誡>里第五集,和<愛情短片>一樣.<十誡>里的愛情短片不如長的來得有爆發力,這部相反,應該是矛盾焦點的不同造成的.至於法律的討論大約早已超出了電影的範疇,而類似主題的討論恰好又是基耶斯洛夫斯基的拿手好戲.

基氏的电影……有时仿佛一滩死水:透过透镜拍摄的百般雕琢的镜头,无与伦比撼人心魄的交响,对于演员表演近乎疯狂的控制……可是,当影片结束的一刹那,这摊死水掀起了万千波澜……最后你发现,原来他的电影,是如此浑然天成……这就是一部用“心”去做的电影该有的样子……

4.5星。看完的时候,有震惊的感觉。尽管中间似乎有断层,但是却自有逻辑。摆出两段事实,两个人交汇产生一个事件。cast非常棒,每个人物的形象都非常鲜明可信。从传递的信息来看,出租车司机活着也是给社会造成负能量,但21出头的年轻小伙儿充满暴力。他的行为固然不对,但是他却活得很单纯和真实。

1.对他论及的法律,公正,正义等等问题抛开不论,我更感兴趣的是杀人动机,妹妹的照片是一个最大的谜!2.基氏的电影宿命感极强,却又满怀悲悯!

全片充斥着黑暗、消极、死亡的感觉,每个角色看上去都很压抑,但过分的渲染是不是会是得其反呢?

影片配乐太出彩了!在杀人事件发生之前,虽然影像很零碎,但歌剧感浓重的配乐多次莫名出现,似乎在逼迫着情节直接走向高潮;而杀人事件发生后,配乐却好像突然消失了一般,一直静谧到凶手和律师的谈话才回来。叙事冷静,镜头克制,仿佛这一切都是自然而然发生的,可带来的观感却完全相反。

简洁有力,真实可怕,杀人者有血有情,无情制度下显现正义人士的无情面。

阴郁的画面加上浓重的滤镜,出色的表演,节奏平缓而深沉,隐喻不断。死刑究竟该不该存在?也许药家鑫案后,中国人应该理性思考这个问题了。9.5。

画面柔美,托冷峻之意;镜头亲近,显真实之力。

影片伊始的几组动物死尸的镜头就直接将故事的氛围营造得十分阴郁压抑,然后通过滤镜更是将影片的色调弄得无比死气沉沉的灰暗,以至于后来写实化的杀人过程显得更加残忍又恐怖。……当凶手占有出租车后,听到收音机放的儿歌唱到“想听关于狮子的故事…”,巧了,楼下小朋友们刚好在看我放的《狮子王》。

命运直接由两种颜色构成:浑浊的棕色表示日常生活、高楼大厦、粪土和谋杀。幽暗的绿色表示法律和死神的绝对冷酷。实际上1987年三月,偌大的华沙好像直接由粪土构成,好像已濒临末日,那一道道绿色,玻璃或日光灯,简直就是死神本人一动不动的眉毛……

将第五诫扩充至一部电影。更多的黄色滤镜取代了绿色滤镜;增加了律师和女服务生的不少镜头,让几个最初毫无关联的人之间的联系更紧密了;删除了第五诫中与其他几诫相联系的镜头;配乐更加出色,压抑沉重。

5.0 黃色綠色的濾鏡、故事的發展跟描述方式。甚至是看完後不得不面對的思考。一切一切。

可以理解道德焦慮的主題,卻不得不問何須如此敏感……人生被摧殘的人多了去了,挑個極端例子不說明任何問題。如果要完整表現存在主義,那多個受害者家屬的復仇瘋狂豈不是更為全面?單方面的表達現實不過是另一種道德說教而已。美則美矣,蠢氣無比。

在灵性之光之后紧接着看这部,更衬得Kieslowski极度成熟的电影语言运用和清晰的表意。滤镜大胆又极美,配乐太好听,看的时候都快灵魂出窍了哈…虽然一早就猜到三线的关系,但多线叙事的灵巧穿插带给我的世事感毫不失却力量,再加上零星的孩子和旁观者的出现丰富整体结构,留白也妙。

补,通往公正的绞刑架。基氏最佳之一。因着辩护的徒劳,才有怜悯旁观。

大量采用逼近的近景与特写广角镜头来逼视人物,配以苍凉忧伤的钢琴,让镜头很具有感情色彩,行为的心理细节表现富有诗意,尤其对谋杀前男主角的刻画很个性化。临行场面则比较偏向律师视角,有点煽情,但面对行刑的绝望感还是很强的。但即使有妹妹被司机撞死的背景交代,主角劫杀司机的动机依然令人迷惑

克日什托夫·基耶斯洛夫斯基的杀诫 灰蒙蒙的城市充满了混蛋 混蛋杀死了混蛋 混蛋因此被判死刑 混蛋死前和律师讲他生前的悲惨故事 混蛋变得值得怜悯 混蛋死的那一瞬间 法律也变成了混蛋。我一直是个死刑支持者 很遗憾这部电影让我一丝动摇 人类怀疑人性 因此有了死刑

基耶斯洛夫斯基;电影冷静客观的把暴力的描述出来;当死刑什么都不顾无情肆虐的时候,那什么是法律什么是道德呢?电影里律师说:法律是起阻吓作用的,它通常是不公正的;当以国家的名义处以死刑时,无疑就是谋杀;死刑场景里动静实在恐怖地对比明显;看的是彩色修复版的,颜色处理的很好;

好沉重的片子。现实的暴力没有那么多血腥,有的只是为人纠结与无奈。死亡也只是一瞬间的事情,是自己没有办法改变的事实。

终于看完了,没有打五星的欲望,不是太能理解。也许像第一次看“盲井”一样,看到的只是劣质的画面和混乱的场景,难以理解导演技法的妙处吧~

三线程交叉的立体叙事,总会有命中注定般的交汇。当对“致人死亡的过错应予以严惩”开始质疑的时候,在生命面前区分善与恶、对与错,就变得太过力不从心,结果是矛盾依旧没有化解。摄影方面单是加滤镜还不够,似乎还制造了好多暗角...目前看得最心凉的一部基耶作品,唯杀人犯冲孩子笑时,有一丝丝温暖

精練,沒有多餘鏡頭,每顆鏡頭都恰如其分地述說著語言,看得出導演在鏡頭運用上的功力及用心。鏡頭裡都呈現出一種「觀點」,不論是觀眾的抑或角色的都緊扣戲劇。大量地運用瀘鏡也產生一種「觀點」,強調所述說人事物的重要性及選擇性,但某些鏡頭又把重點置放在陰暗處讓主動選擇的觀眾產生一股張力。

开始喜欢这系列片子画面色彩感(有点同我现在喜欢的一位拍摄者感觉类似)。大量黄,绿滤镜的运用在之前几部也是没有的。还有暗角的应用。整个故事沉闷了些,也是基老的风格吧。我总觉得这个故事不是那流畅。最喜欢开头那几段动物尸体和配乐带来得压抑。再就是,伟大的电影,并不需要用分数来衡量。

很多人都说法律无权杀人,但我认为不是。年轻的罪犯是个心理变态,狂躁型人格,同时人格分裂 ,杀人让他轻松给他快感,这种无动机犯罪纯粹就是出自于人性之恶。如果今天放掉他,他会杀人上瘾成性的。这样的人渣,不值得活。在惩罚罪犯的同时,犯罪也在进行着,那个拿梯子的人兴许也是个隐形变态杀人狂

NY 94. 三线叙事不重情节,而重在表现三个人的生活状态,基耶斯洛夫斯基的作品里总是弥漫着暧昧的暗示,或者说是宿命论的影子。被害者的可恨处,杀人者的可怜处。在那个时代运用滤镜,而且不管是进光量还是滤镜组成都一直在变化,就算是极度讨厌现在手机上那种快餐滤镜依然是叹为观止。

这片如果放在几年前 Kieslowski肯定可以征服的了我 现在再看有点亲切不起来了 形式感强了

基业洛夫斯基的经典代表作,果然不同凡响。通篇用镜考究,摄影角度独特。最出彩的地方在于色彩处理上,采用暗黄色调加黑圈的处理方式,看上去很亲切接受起来舒服,暖色调,有复古范,典雅端庄。一个律师的自白也很新颖,法律不能终止罪犯,惩罚罪犯也不能终止犯罪行为,学习了。大师就是大师。

基耶斯洛夫斯基《杀人短片》告诉我们的是:一种不管是出于任何目的、哪怕是维护人类共同幸福而故意杀死杀人凶手的权力,仍然是一种应受谴责的犯罪。《黑暗中的舞者》讲得也是同样的一个故事。当然,让暴君站在绞刑架上同样也是一种可耻的犯罪。

简介里面最后一句话——虽然说那厮很抵死,但最后讲了这么多发自肺腑的话还是要以死抵罪的。KK的理性与感性总在角力。死刑犯说当他听到律师叫他名字的时候哭了。最后律师是在自责为什么不是一年前在咖啡馆里叫他的名字吧。执行死刑部分拍得太专业。最后…不怎么ZP的ZP配乐

其实整部影片最让人印象深刻的是照片中的萝莉、街头画家的萝莉麻豆还有咖啡店窗外的两个萝莉。而这些意想都是雅泽克对死去妹妹的怀念,正如他说的,他一直都认为妹妹还活着。只不过影片通过给一个并不那么十恶不赦的罪犯执行死刑的故事,讲述一个由来已久的历史问题:谁赋予法律杀人的权力?【三星半】

法律的“公正性”能否拯救人(的灵魂)?这是片子提出的问题。基耶斯洛夫斯基是用光的大师,跟我看过的他其他电影一样,片中没有使用辅助光源,生活呈现了它原本的明与暗。绿色滤镜的使用在带来“尘土的诗意”的同时用通往死亡的宁静取代了它本应象征的生命力。死亡太狰狞,是因为我们生活在乏味的现实中

我对基耶斯洛夫斯基的好感始于白,终于双生花。我总是觉得他的片风格有余,叙事实在太过沉闷。《杀人短片》其实也是一样,开头的一个小时里,就连对暴力的描写都那么冷酷。但最后二十分钟,雅泽克把自己的故事一一道来,还有真实的死刑场面,不由得使人心生怜悯。

有些电影在立题之初就注定了不能默默无闻。

算是重温。除了几个段落的配乐引起了更加明显的注意,剪辑上感觉还不如TV版,整体感觉更逊一筹

看上去就是很厉害的片子,就是大师的作品。其实剧情非常简单,就是一起杀人时间,但给观众留白的时间很多,空下来可以思考。

/ 三线叙事 巧合性为基底的杀人短片 杨德昌的《恐怖分子》类似主题 不可逆转且注定如此的社会悲剧 事出无因 但却相互交织/滤镜压缩画面空间 而非突显主体 是一个思路 可通篇如此 略为难受/行刑者奉命修补幕布 却在景深处撕下整块 执行时癫狂喊叫/相比《爱情短片》中狂喜时现身的上帝 《杀人短片》里的上帝微微摇头

暗影笼罩了每一帧,人物仿佛随时会被其吞噬,冥冥之中的绝望气息弥漫,看似戏剧性却又真实而残酷;锡兰拍《三只猴子》大概受了本片的影响

某人希望我不要看这种电影,但是,我就是这种人,怎么能够摆脱这种电影呢。所以某人的话只能无视之。。看完以后又得花几天才能从忧郁中调整过来。尤其这部电影这样神经质的悲伤,表现出来的行为都那么纠结恐怖。再赞一个克日什托夫电影里的音乐,引得我的心潮腾腾地澎湃啊~

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载注明出处:https://www.gouzhua33.com/jianjie/5290320243/17117118659914.html