中国电影资料馆“台湾电影回顾展”,精选7部影片

2018台北金马影展将于11月8日至25日举办。期间,第55届金马奖各个奖项最终花落谁家也将揭晓。在重要奖项提名被大陆作品和影人集体攻占的时候,有人说大陆电影蓬勃,有人说台湾电影式微。但我比较好奇的是,台湾电影观众如何看待和接受这些获得金马奖垂青的大陆影片。

这些作品里面的故事发生在陌生的环境之中、角色操着口音不那么熟悉的国语,与莫名的时代困境做着抗争。尤其是与同获提名的台湾作品并列来看,哪里不同,哪里相通,特别有意思。

当台湾观众试着在自己的感知领域安放这些来自大陆的作品时,资料馆在北京策划的台湾电影回顾展,在时空上遥相呼应,天时地利。

曾几何时,身在大陆的我们也是通过漂洋过海而来的电影,对熟悉又陌生的台湾进行文化想象。这些影像,对大陆观众来说可能是最初的台湾,也可能是永恒的那个台湾。

11月初,金马影展开幕之前,中国电影资料馆隆重推出“台湾电影回顾展”。影展精选7部影片,大致可以分为三个部分:1部合集、4部大神,2部新作。

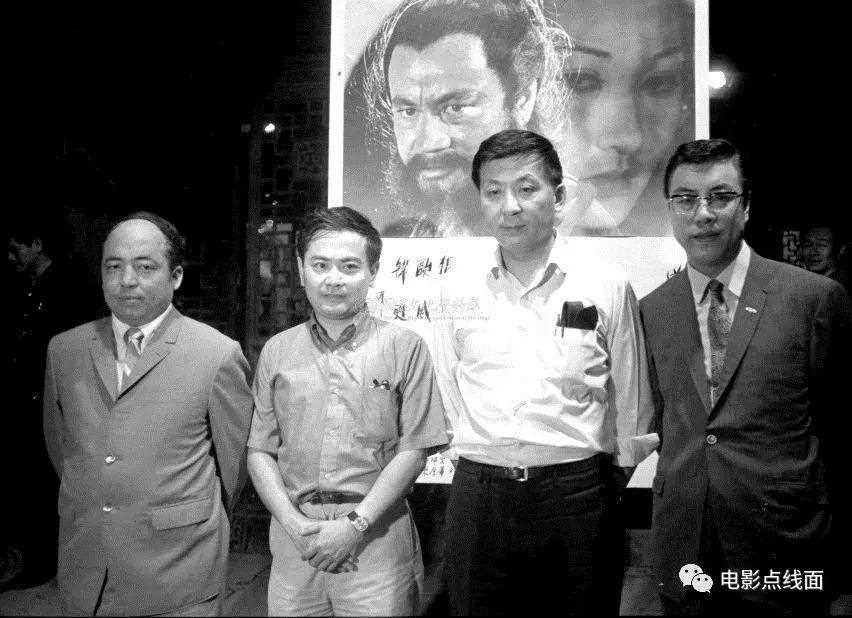

1部合集指的是由白景瑞、李翰祥、胡金铨,李行四位大导演合作拍摄的《喜怒哀乐》(1970)。名曰联袂指导,其实是各自为政,分别执导喜、怒、哀,乐四个主题,在四个迥然不同的故事中看四位作者分头夹带私货,不亦乐乎。

一部片集结四位大导,类型上涉及各位所擅长的武侠、爱情、古装奇幻,卡司上更有岳阳、李丽华、甄珍等一众大明星。据说拍摄本片工作人员几乎分文未取,只为帮助李翰祥导演脱离当时的财务困境,果真一段影史传奇。

影展的第二个部分,无需赘言,单纯列一下片名应该就够了。

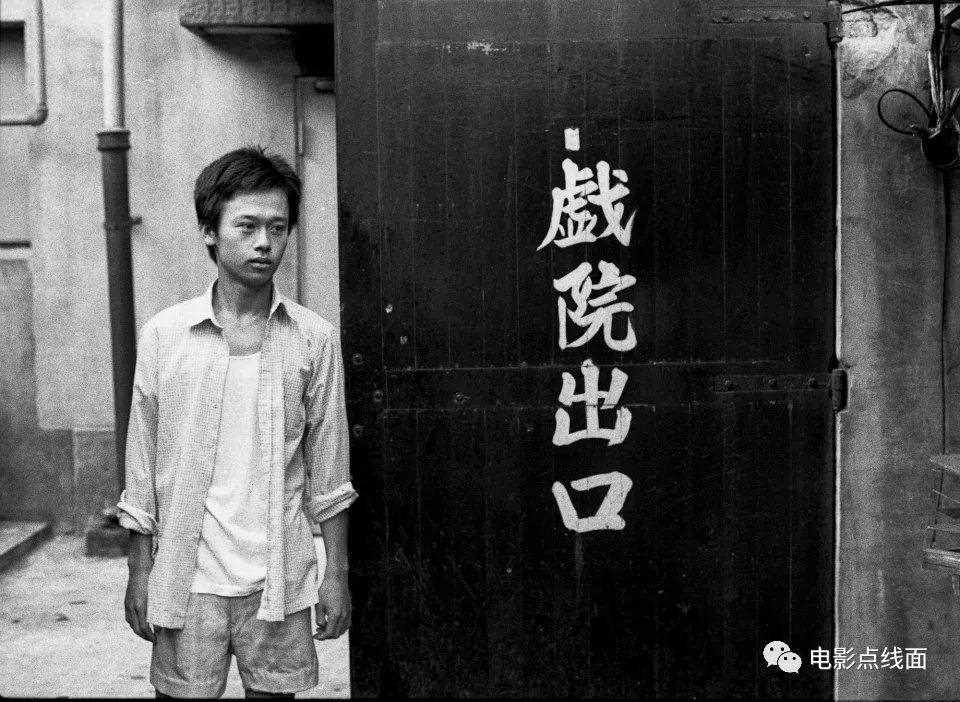

《风柜来的人》(1983)

《青梅竹马》(1985)

《恋恋风尘》(1986)

《恐怖分子》(1986)

这四部作为台湾新电影代表作而被观众熟知的电影背后,除了杨德昌和侯孝贤的才情,还有吴念真、小野、朱天文的文字、以及钮承泽、辛树芬、蔡琴、金士杰、李立群、柯一正、杨丽音,顾宝明等等一众时代面孔与声音。

四部影片此次均以数字化的面貌来到北京。今天的我们也许真的能够通过银幕,与那个遥想的时空进行新的对话。

两部时间上距离我们更近一点的作品分别是《醉·生梦死》(2015)与《流浪神狗人》(2007)。

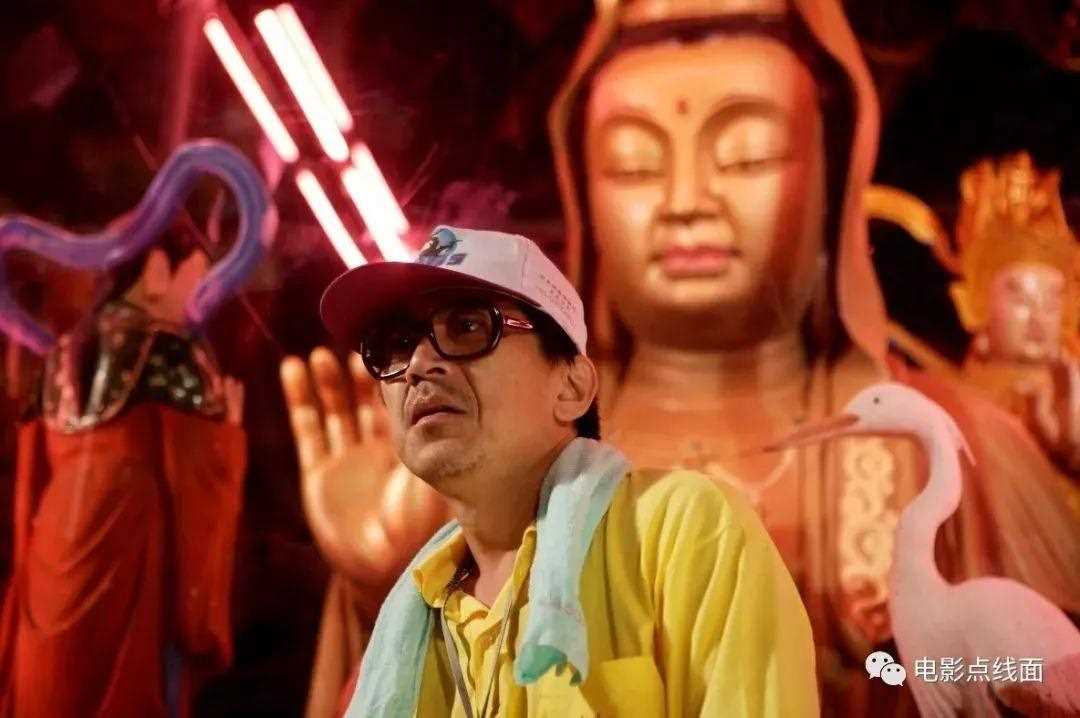

张作骥可以说是当今台湾最受瞩目的电影作者,也是金马奖的常客。2010年一部《当爱来的时候》一举获得14项提名全程领跑第47届金马奖,至今仍是一个不破的记录。

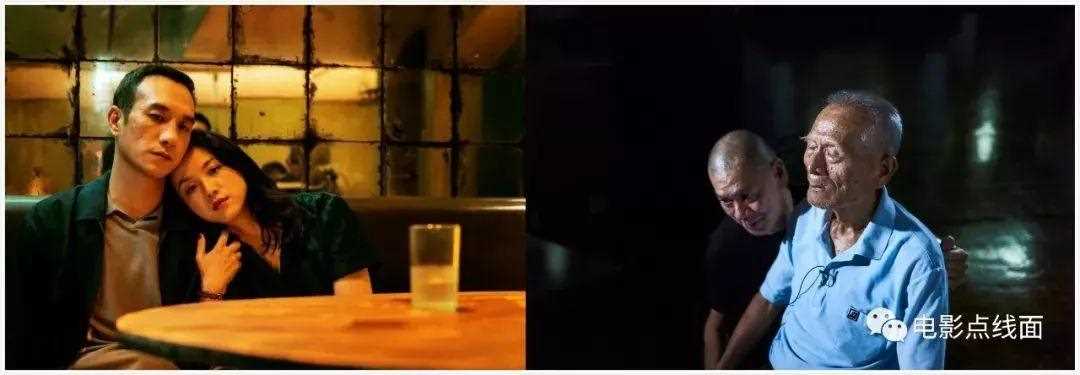

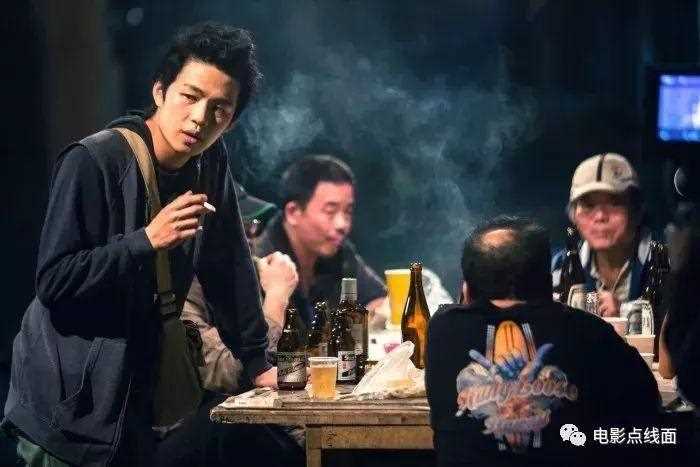

《醉·生梦死》是张作骥在2015年推出的剧情长片。通过这部影片,观众认识了一个名叫李鸿其的演员。李鸿其与片中另一位主演郑人硕凭借各自新作《幸福城市》和《角头2:王者再起》双双提名今年的金马奖最佳男配角。一手发掘了二人的张作骥导演还兴奋地在社交网络po出了三人一起聚会的视频以示庆祝。

张作骥的最新作品其实是短片《咸水鸡的滋味》。本片是导演在狱中与牢友的共同创作,获得了台北电影奖最佳短片奖的青睐。通过对狱中生活的记录和捕捉,披露人人感同身受的微妙况味。张作骥对影像的执着和完全不因身体的禁锢而消磨的创造力令人惊叹。

经历风波之后的张作骥导演最新长片《那个我最亲爱的陌生人》也已经开拍。主演李梦在平遥出席活动时还动情感慨自己在瓶颈期遇到张作骥导演是非常重要的收获。看过张作骥作品的观众一定能够理解这些年轻演员对张导的崇敬与感激,因为他实在是一个很会为表演营造氛围和空间的作者。

在对张导演新作的期待中,我们不妨先通过大银幕回味一下《醉·生梦死》,解解馋。

《流浪神狗人》的导演陈芯宜也曾凭借短片《阿霞的挂钟》入围台北电影奖。陈芯宜的影像创作总是从一种特殊的关注出发:流浪者(《我叫阿铭啦》2000)、失智老人(《昨日的记忆》2011)、舞者(《行者》2014)……

《流浪神狗人》的故事中,一场意外车祸将三组人物的命运交织在一起。被这场“撞车”卷进来的有婚姻搁浅的平面手模、原住民家庭,以及漂在台北的都市边缘人。

陈芯宜善于发掘台湾社会中的特殊群体,记录下他们在这座总带着一丝温柔和忧伤的岛屿上,在时代中不停经历记忆更迭的城市中的生存与生活。

与《流浪神狗人》的片名一样有趣的是影片的演员阵容组合:老戏骨高捷、幕前幕后都很活跃的张翰(弟弟是张震的那位)、因歌手身份而为大众熟知的苏慧伦,以及从《一一》走出来,长大了一些的张洋洋。

此次台湾影展期间,集纪录片创作者、剧情片导演和音乐人等身份于一身的陈芯宜将会伴随这部在2007年获得金马奖两项提名的《流浪神狗人》来到北京,与观众交流。

同时出席对谈的还有台湾辅仁大学外语学院刘纪雯教授(研究领域为台湾后现代都市电影)与观众们熟悉的左衡老师(中国电影资料馆副研究员,电影学博士)。

最后附上完整片单。

11月,让我们在北京遥想台湾。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载注明出处:https://www.gouzhua33.com/tuijian/5150520243/17157036509825.html