反映人性心理特质的高分电影推荐(2014-2020)

日影《剧场》(劇場 2020)。我估计这部电影百分百会激怒女性观众,可能也会激怒部分男性观众吧。原因就在于本片男主永田的自卑性格,以及因此造成对女主沙希的不公。基本背景是穷小子永田有从事舞台剧创作的梦想,却不得不依靠女友沙希来养活自己。他的种种行为虽忤逆正常人思维,但事实上他也从未心安过(真正心安理得者不会反思也不会逃避更不会苦闷)。本片似乎是要向观众呈现一个自卑者的典型角色。既然行为因自卑性格而起,那么,我们不妨试着对这种典型的自卑性格作个侧写,并就行为背后的性格原因稍作解释。自卑者永田的一个基本特征是有自虐倾向。当然,伴随这种倾向的还有他愿意时刻保持着各种负面的情绪,或背负某种道德谴责甚至良心的不安。具体表现:过分自尊;愿意背负良心债;自怨自艾;自我封闭;害怕愉悦;不敢接受别人的好;迁怒无名;患得患失;无法平衡工作与生活,无法作出取舍;害怕变化;自我否定。

日影《洗骨》(2018)让我们了解了冲绳这个地方现今仍存的一个奇异的风俗,看后的确震撼。然而,这毕竟不是纪录片,介绍风俗当不是本片的核心。它需要讲故事。剧情片往往通过某个故事来展示人性。那么,本片所讲述的这家人的故事有哪些地方值得关注,它们又展现了人性的什么特点呢?在我看来,人虽都有“逃避”的本性,但本片想要告诉我们:能让人逃避的地方往往是那有着美好回忆的地方。

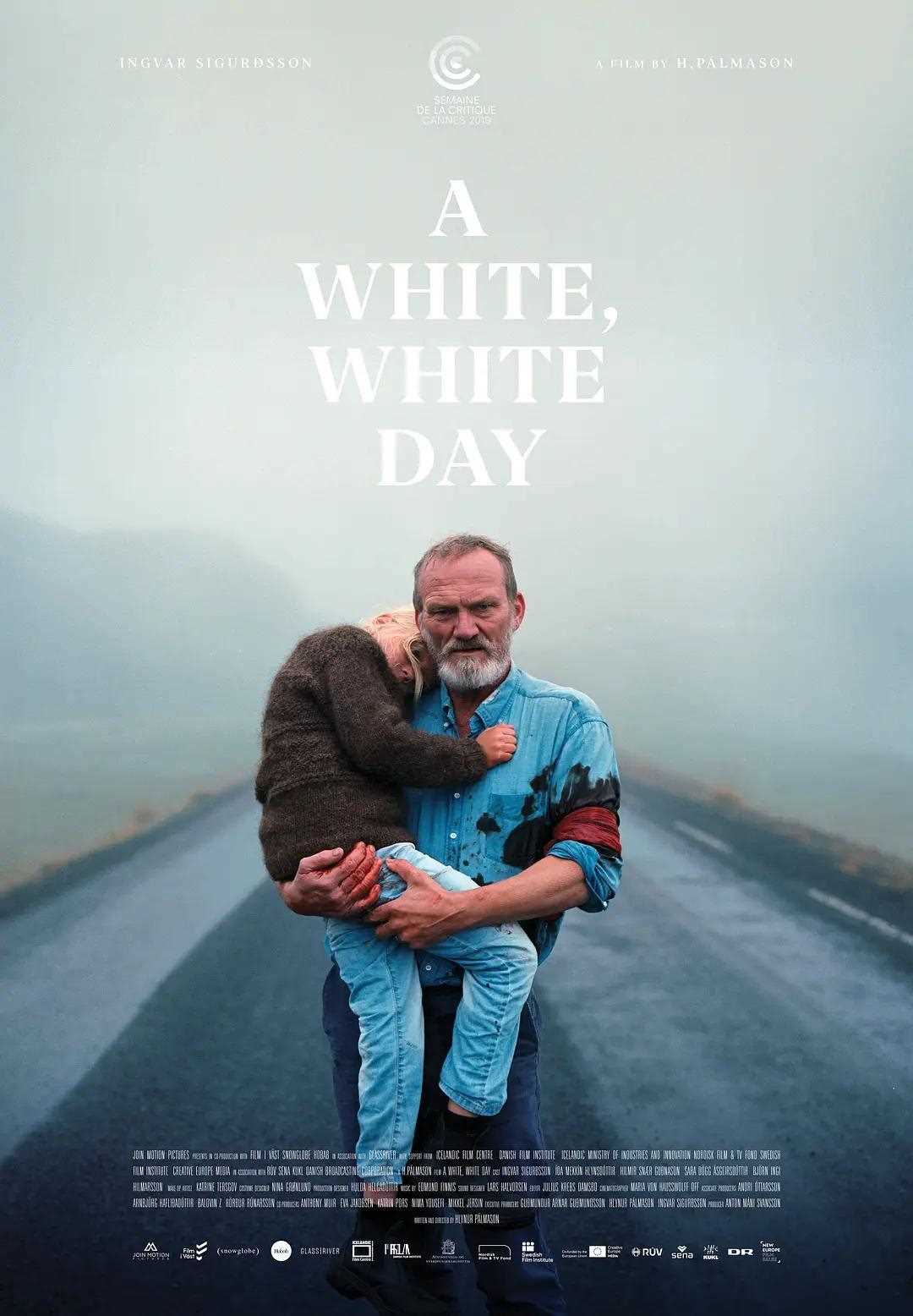

电影《白色白色的一天》(Hvítur, Hvítur Dagur 2019)虽讲述了一个简单的故事,但这个简单的故事究竟想要表达什么主题,令人难以捉摸。表面上看,它是有关婚姻忠诚问题的,但若仅止于此,本片也就没有多大意义了。在观影过程中,我一直奇怪:(1)男主角如果换成年轻人,岂不更有文章可做,更易于造成戏剧冲突?(2)本片全程为何充斥死亡印象?围绕这两点思考,我们大致可以对本片主题作出如下猜测:他虽可像年轻人那样庸人自扰般地挑起沉重的心理负担,但在死亡印象下,他终可像老人那样淡然放下。

日影《儿童食堂》(こどもしょくどう 2019)。如果说倚大欺小、恃强凌弱是人性,那么,《儿童食堂》似乎讲出了另一面,即保护弱小、对抗强力也是人性。弗洛伊德曾说:“我们应多多探讨儿童心理学,就能更了解成人的心理。”如是,解读一下本片中的儿童心理,对了解成人的行为亦有意义。

《头痛欲裂》(Kopfplatzen 2019)讲述的是一位“恋童”性向者如何控制自己心中欲望的故事。男主的努力克制是值得尊重的,因为性向他无法选择,他能做到“不伤害”是难能可贵的。然而,作为有那种欲望的人最终会怎样呢?我觉得,穿插在电影中的几组狼的镜头能够说明这个问题。男主的性向被发现时,他在房间内向那个男孩的母亲解释了他的癖好发展趋势:首先是远观男童,其次是走近,再就接触,最后应当就是性侵了,他虽没能讲出来,但他接下来的行为说明了这点,否则,他为何要用自残来对抗“欲而不得”的痛苦呢?他说的这种“趋势”跟那只被囚禁的孤狼的行为是类似的。

电影《幸运儿彼尔 Lykke-Per (2018)》再次让我们认识到快乐童年对人生幸福的重要意义。男主彼尔从幸运到不幸的转折点其实是他和女主的退婚。那么是什么导致他非要作此极端的决定呢?我认可这种观点:“幸运的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。”那么放到“幸运儿彼尔”身上,应当如何解释呢?他的童年应当是不幸的。虽然影片没多少镜头讲述他童年的不幸,但从他双亲离世,他都不想回去奔丧的态度看,他该有多恨他的父母呀,关键他想从根子上(血缘、信仰)断绝任何来往,由此可以推断他确有一个糟糕的童年。童年的不幸造就他极度自尊或自卑、极强的挫折感,以及他“逃离”和“毁灭”的个性。他虽然逃离家庭,终究还是回到了家乡,他本想断绝天主教的影响,结果,仍娶了天主教家庭的女孩为妻。重要的是,这种由原生家庭造就的软弱,让他一辈子过不好生活。他甚至无法面对任何“美好”,他毁掉自己的幸福几近自虐,没有任何好事时他才能自安。即使最后他没有生病,他也无法过正常的家庭生活,远离人群,仅是他最好的选择。

电影《高潮》(Climax 2018)。初看本片,我感觉它像一部一直没有出现魔鬼的鬼片,尤其是影片后半段所营造起的氛围,真地很恐怖。然而,静下心来再看一遍时,我发现这又是一部有关人性实验的电影,只不过这次的实验场被导演加斯帕•诺设置在一个偏远废弃校园中了,时间是上世纪90年代的某个大雪纷飞的夜晚,实验对象是一个由23位舞者组成的群体。本片一个值得思考的问题是,导演做这个人性实验,以及由这个群体所展现出来的问题,有没有扩而大之的警惕意义。比如同样情形,如果出现在一个更大的群体、一个民族或国家中,我们应当如何应对呢?

电影《野兽》(Beast 2017)所有情节的发展似乎都是建立在女主自卫的心理基础上。她因自卫刺伤学校霸凌而被学校开除,母亲虽然因此需要辞职在家照顾她,但在家庭中她能被妹妹戏称为“野蛮人”,似乎表明她并未得到母亲的欢心,甚至可以说,母亲对她怨恨造就了她在家庭中的“出气筒”的地位。因为孤立无援,她更需自卫;因为家庭的不公,加深了她的仇恨心理。所以,当男主能站出来保护她,能站在她一边对抗她的家庭时,她很容易地爱上他。

《三块广告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017)。如果说要给《三块广告牌》这部电影找个能提示其主题的话的话,那“愤怒会招致更大的愤怒”这句话就应当是了。不过,这句话符合本片剧情的理解应当是这样的:愤怒若未被关注会引起更大的愤怒,反之会自然消解。这似乎让我们明白一个道理:愤怒可能因痛苦而生,但更大的愤怒往往并非单纯愤怒的衍生物,而是因痛苦而生的愤怒没有获得应有的关注罢了。

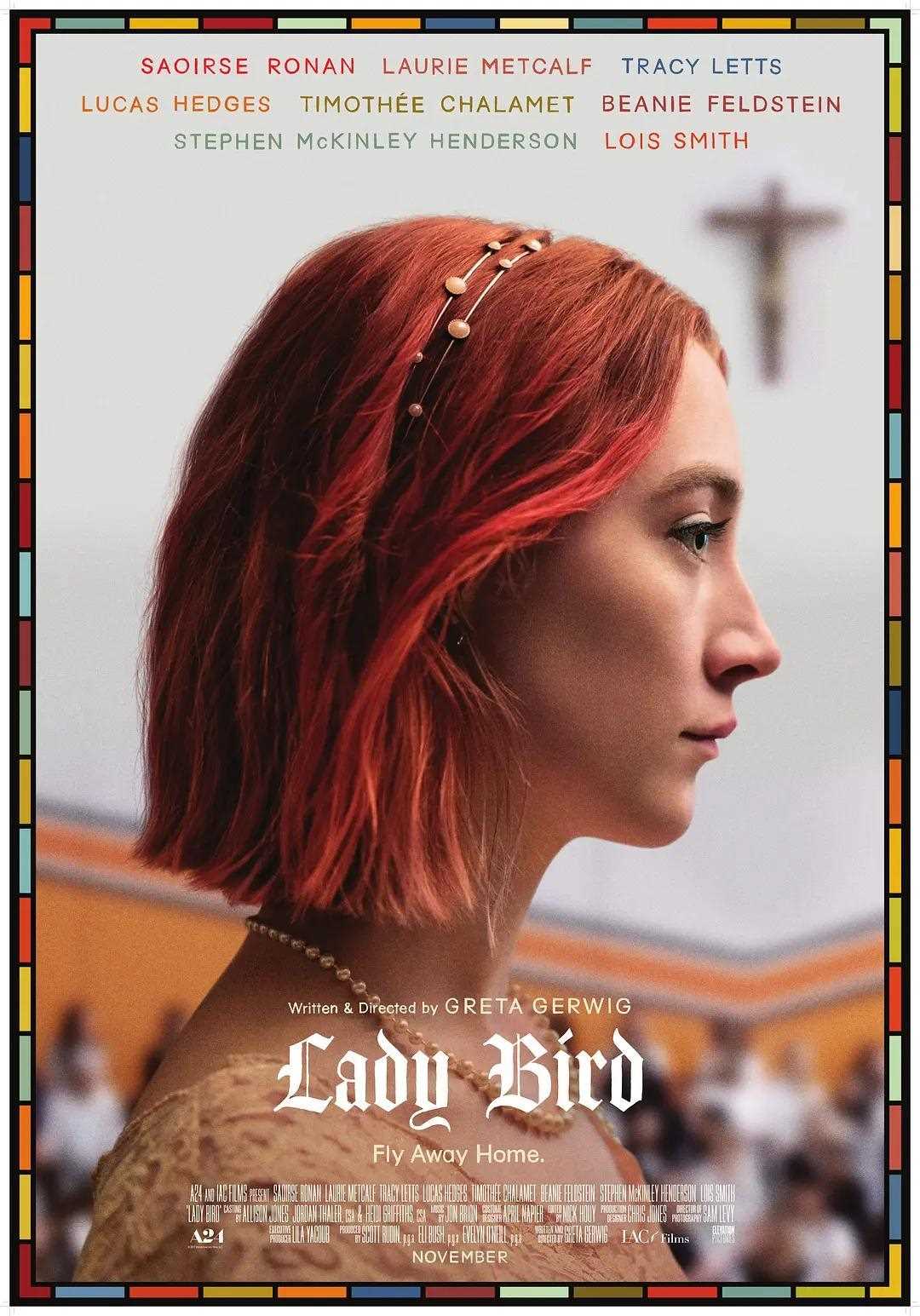

《伯德小姐》(Lady Bird 2017)。如果把眼光仅盯着青春少女的叛逆行为,那《伯德小姐》这部电影真的没什么可看的,因为发生在我们周遭的叛逆事件也并不少,甚至比“伯德小姐”的还要“精彩”。表面上本片是在讲叛逆故事,但引导观众关注“叛逆”背后的原因似乎才是它的真正意图和价值所在。这个“原因”就是影片开始不久便提到了的“恐惧”:“我们恐惧无法逃避过去,我们恐惧未来将带给我们什么,我们恐惧无法进入想进的大学,我们恐惧不能被爱,不被赞美,不能成功。”再结合本片想想,确实,伯德小姐的种种叛逆行为无不与她的恐惧心理有关,或许,恐惧才是所有青春期孩子行为叛逆的根源。当然,本片之所以能获如此高的关注度,除了女主表演精湛和上述认识到的“原因”外,还在于它涉及了当今世界诸多值得关注的主题,比如贫穷、种族、同性、堕胎、歧视、失业、恐怖主义等等。接下来,我们不妨分析一下“伯德小姐”行为背后的具体原因。

电影《报告老师!怪怪怪怪物!》(2017)。看完电影,我有个奇怪的感觉:这应当是展示人性恶的电影,但里面所呈现那么点善念却尤为让人感动。或许这就是导演刻意营造那些恶人恶事的真正意图所在,正所谓“历尽世间千般恶,始信人心善念存”! 这是人性的希望所在:即便完全疯狂,只要人性未泯,人就会有善念,这也就是人类社会的文明之光。本片到底是想让我们了解人类的兽性,还是想让我们了解怪物仍有人性呢?无论它的意图是什么,至少我们在看片不适之余,我们还能为那点善念而感动,这本身就是在证明:我们仍有希望!即便我们每个人都曾怀疑过我们所居者可是人间?

电影《赫迪》(نحبك هدي 2016)似乎是想表达这样一个意思:自尊确是一种人性需要。我们可以从两个方面来证明这一点:(1)赫迪起初为什么要反抗家庭;(2)赫迪后来为什么又要留下。他的反抗是为了自尊。事实上,他后来留下不想跟他的情人私奔也是因为自尊。似乎可以这样说,他跟他未婚妻应当是有感情的,至少不厌恶,虽然是母亲的安排,但他还是准备接受的。他之所以突然非常依赖现在这个偶遇的情人,是因为在她身上,他找到了男人该有的独立和自尊,我们也不好否认爱情,毕竟有分别时的眼泪为证。那他选择留下又当如何解释呢?这应与他兄长跟他透露他岳丈被捕的消息有关。岳丈被捕,他起初担心的家庭地位问题就不存在了,而在此时逃婚给人感觉他很势利,重要的是,未婚妻家庭重大变故激发了他作为男人应有的责任感,他想拯救那个已坍踏的家,显然,这种责任感是自尊的体现,而且,在这个节骨眼上重新回到婚姻当中来,他会得到更多的尊重。

《夜行动物》(Nocturnal Animals (2016))这部电影的主题可能是关于“revenge”的,但它应当不是指通常意义上的“复仇”。“venge”这个词根含义丰富,它可以表示“有惩罚目的的”、“充满惩罚心的”、“复仇心重的”和“深藏仇恨的”等多重含义。如果我们从这个词根来理解本片主题,那么,本片更多的反映的并不是“复仇”而是“报复”,一种侧重心理层面的“对抗”、“逆反”或“惩罚”。如果这种心理行为指向爱你的亲人,它就是一种“暴力”。我看完这部电影后一直闹不明白一个问题:为什么爱德华说他的前妻苏珊给了他“创作的灵感”?因为表面上看来,爱德华的小说充满了“暴力”和“悲伤”的情绪,而他的创作观又是:小说创作是来源于创作者个人经历的,然而,现实中的苏珊和他可以说是和平分手的,即便“堕胎”带有暴力性,它也很难跟小说中的暴力相提并论;如果非要将两者挂起钩来,那么就必须对苏珊行为的“暴力性”重新作出解释,我想一个表面上温文尔雅的女士,非要说她充满“暴力”,那只能是心理上的。

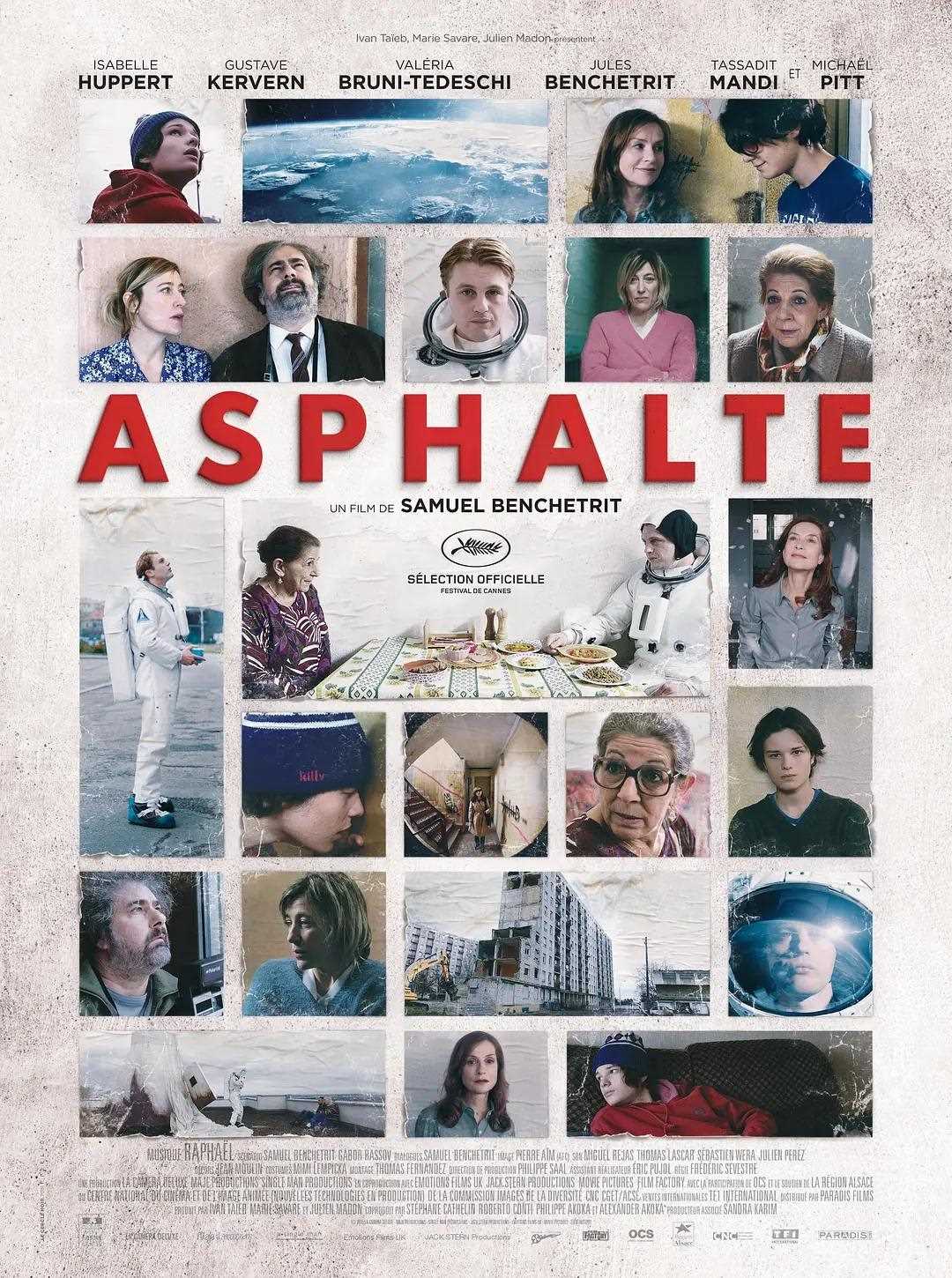

法国电影《心房客》(Asphalte,2015)有展现人性孤独、寂寞的一面,但说它主要目的就是如此,恐怕就不对了。当然,本片之所以会被如此解读,可能与它被放在网络上的“剧情简介”有关,比如认为电影中几对人物相遇后,“诉说的都是寂寞轰炸后的遍体鳞伤”。事实上,这是个误导,本片所展现的三对人物相遇后的确有“诉说”,诉说也都是在“寂寞轰炸”后,但诉说的内容可不是“遍体鳞伤”。人性中的孤独的确让人们渴求彼此靠近,所以,我们可以很容易地向陌生人打开房门,然而我们的“心房”很难真正打开,即便有“遍体鳞伤”,也决不会完全坦诚相待的,只因我们每个人都有需要隐藏的东西;虽然有时,我们会对此冠以“尊严”之名,但更多时候,其实就是为了图方便或省麻烦。

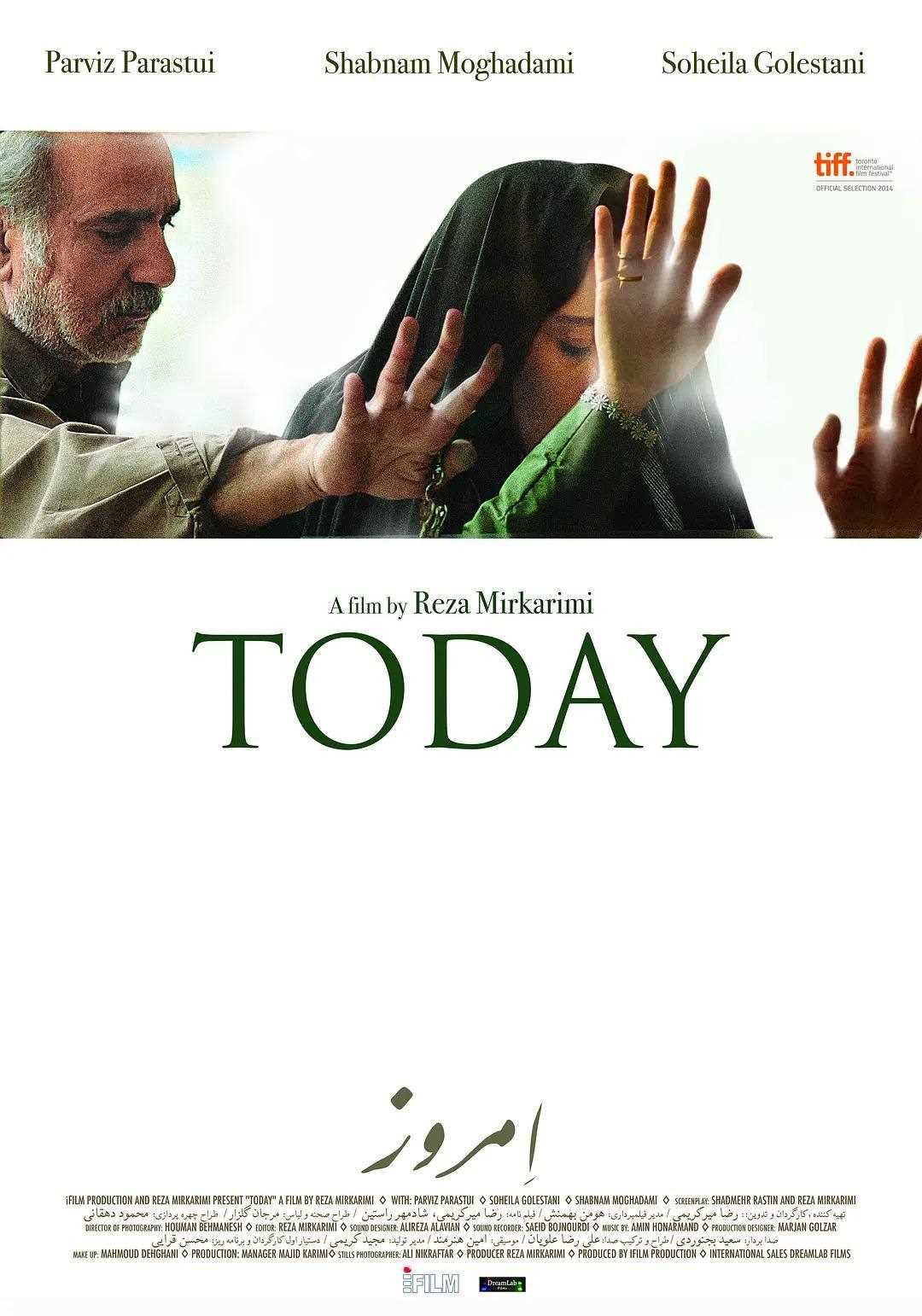

伊朗电影《今天》(مروز / Today / Emrouz,2014)虽然反映了不少社会问题,但“同情”这一人性主题在本片中很是值得玩味。“今天”之题名无非是告诉后人“当年”伊朗的社会现状与人的精神面貌。那么,这个社会和谐宽容吗?它的人民友善仁爱吗?我想衡量的标尺之一就是要看这个社会中的作为个体的“人”是否具有基本的同情之心。整体来看,本片对伊朗社会现状是持批判态度的。在出租车乘客的眼中,即使首都德黑兰这样核心地区,也不过是充满着“车流和黑暗”之地,“车流”是拥堵成灾,而“黑暗”不仅仅指这个社会中的“悖论”吧:人们追求的社会进步(车流)往往也成为他们幸福的障碍(拥堵),也应当指某种程度的道德沦丧和人性泯灭。

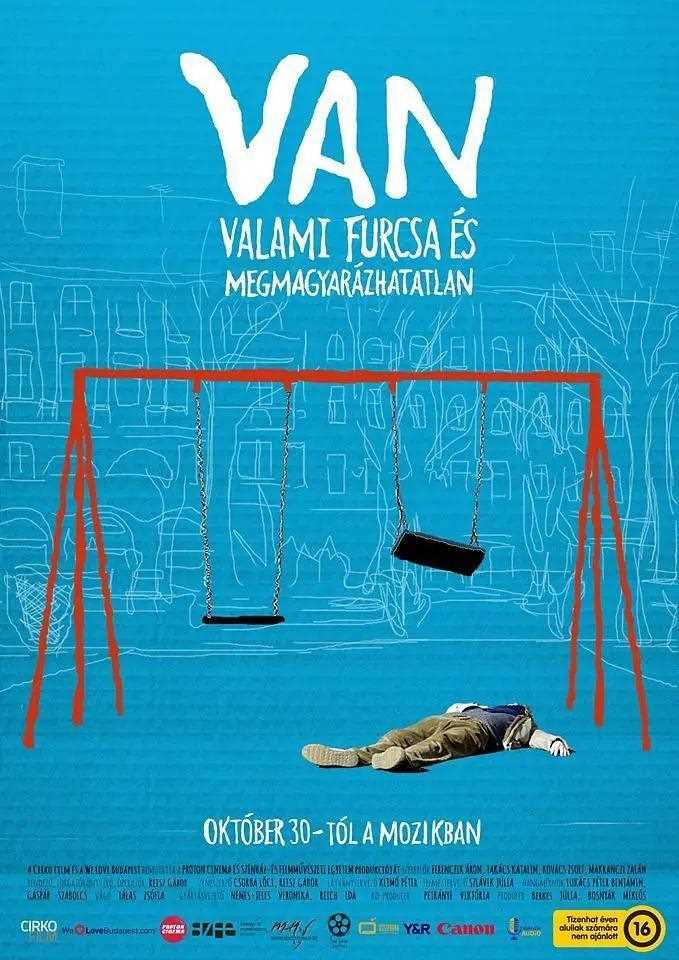

匈牙利电影《衰人奇遇》(VAN valami furcsa és megmagyarázhtatlan,2014)。人生谁无loser面?这部电影就是将我们每个人身上或多或少都有的失败面集中到一个人身上来呈现,从而创造出了一个较为典型的loser艺术形象。这就是本片为何让我们有代入感,心有“戚戚焉”的原因所在了,因为从他身上我们总能看到自己某个loser面的影子。当然,loser总是从不自信开始的。

《美好条纹》(グッド・ストライプス ,2015)其实是一部挺耐琢磨的电影,但它的片名却有点“玄虚”,因为整个片子除了在展现本片的英文译名“good stripes”时出现了能让人看得见的“条纹”外,其他任何地方都不再有什么条纹了;而且,故事情节也似乎很难与浮现在我们脑中“条纹”映像扯上什么关系。如果本片名不像“白河夜船”(另一部日本电影名)那样是个成语,要考虑它的特定含义和用法的话,我们就不妨从“条纹”的某些特征来探寻本片的基本主题。在我看来,本片主题是关乎人生和人性的,那么,“条纹”的所具有的哪些特征能与这个主题关联起来呢?条纹可意味割裂与分离,可表现出平行、衬托与互补,有时它可让人产生片面与缺失感,有时它又正是多面和精彩的反映。如果“条纹”的这些特征可用于对“人”的某些特质的比喻说法,那么,如同商品的条形码一样,“条纹”就是“人”或“人性”的识别码,或许本片用“good stripes”来命名,意图也正在此吧。

日本电影《你是好孩子》(きみはいい子,2015)应当是展现“暴力”与“自卑”这两个主题以及这两个主题之间关系的一部优秀电影。毋庸置疑,“暴力”和“自卑”都属人性的阴暗面或弱点:有“人”就有暴力,是“人”他定会自卑。即便如此,在我们日常生活中,暴力和自卑也不总能大行其道,它会被藏着掖着,因为人性中的光明面总会让暴力受到抑制、自卑得到消解。暴力的类型多样,自卑的形态各异,2个小时长度的电影也无法对这两个主题展现得面面俱到,所以,本片将镜头对准妇女和儿童显得非常明智。这不仅因为暴力的对象和自卑的主体总是这些弱者,而且他们也最为我们所熟悉,这样影片所反映出的问题就会产生深远的影响,而从中得出的结论也就显得尤为可信。此外,将镜头对准妇女和孩子还能让我们“近距离”地观察暴力与自卑间的关系:暴力可以导致他人自卑,而自卑又可产生对他人的暴力。这种因果式的循环关系正是本片所要极力呈现的,那么,如何消解它们之间的相互影响也就成为本片努力要解决的问题,而解决之道便是它的价值所在。

《神奇女孩》(Magical Girl 2014)应当是想告诉我们这样的一个道理:人性恐怖有时只是为了免除恐惧。虽然“人性的一半是天使,一半是魔鬼”是我们常挂在嘴边的话,但本片中的人物似乎都仅表现出“魔鬼”的一面,因为他们都做着令人恐怖的事。本片对此也确有暗示。影片先表现了男主角路易斯可怜的交往圈子和生活窘况,接着以“恶魔”这个标题来展现路易斯为了满足女儿的愿望而干坏事。表面上看,这个“恶魔篇”是讲路易斯的,事实上,用在其他人物身上也不为过。为何“免于恐惧”愿望会导致人们做出恐怖之事,我们可以从女主角芭芭拉和她的数学老师达米安的言谈举止,以及他们之间可能发生过的故事来对此作说解释。造成这一切的源头似乎就是因为恐惧。

《施耐德对决巴克斯》( Schneider vs. Bax,2015)。似乎有不少观众对本片最后一幕,即杀手施耐德对裸身端坐的弗兰西斯卡放下了手中的枪,兴趣异常,惊呼神来之笔!我也有同感。由此,我认为本片有展示“杀戮”主题之意图,至少从“杀戮与人性”视角来解读它会让我们在通篇“对杀”情节之外为本片寻找到某种不那么令人绝望的社会价值和意义。虽然,我们不会承认“杀戮”是我们世界的主题,但是,杀戮似乎是根植人性的,因为杀戮事件的确与我们人类是相伴始终的。如何阻止杀戮,任何艺术作品都不可能给出全部解决方案,但在这部电影里,编导通过将杀戮所有相关因素极简地压缩在一起,展示给我们看,它就为我们“问题人类”提供了进一步思考的基础:杀戮缘何存在?它有没有被制止的可能?如果有此可能,那会是什么?在我看来,如同解铃还需系铃人,既然杀戮是根植人性的,那么,也惟有人性才能制止杀戮。

《旅程终点》(The End of the Tour,2015)。如果说这是一部话唠电影,那它也是一部值得深入思考的话唠电影。在我看来,本片更像是介绍作家戴维(David Foster Wallace)的传记片,它引导我们思考这样的问题:戴维以自己的孤独排解了我们的孤独,为何终究他又选择了死亡?原因可能在于:他成功无人分享,痛苦无人分担,孤独终究是无法排解的,当他二十来岁时发生过“心灵危机”再次发生时,而恰好此时根深蒂固的幻灭感又占据他整个的心灵时,死亡必然让他感受到是一种解脱。显然,如果说是孤独成就了戴维,也是孤独感最后毁了他,那么,用“成也孤独,败也孤独”来概括戴维的一生应当是恰当的。

《卫生间的圣母像》( トイレのピエタ,2015)这部电影似乎想表达这样一个主题:即便死亡在即,人性当中仍有那些永恒不变的需要。我曾以为马斯洛的层次需要理论仅适用于正常人的,至少在适用某些特殊群体的人时应当区别对待,但看完本片,我发现好像错了,因为即使像本片男主角园田宏这样即将死亡的癌症患者,他仍有着和正常人一样的基本人性需求。影片向我们展现了他的生理需要、尊重的需要、伦理需要和爱的需要。

《白河夜船》(Asleep,2015)。从人性心理的角度分析,我认为《白河夜船》(Asleep 2015)是一部蛮不错的电影,它是想表达这样一个主题,即人的内心都有一块不应触碰的死亡禁地。每个人内心都有一块禁地,那可能是由“死”的本能所产生的一些邪恶想法、罪恶的念头,甚至实际实施过的绝对不能向外人道出的隐秘行为,简单地说,就是那种绝对需要压抑住的类似于黑暗的潜意识里的东西。按照精神分析学派的说法,潜意识里的东西并不总是老老实实地呆在那儿,会在条件合适时甚至不经意间泛到表层意识当中,这就会成为人的“恐惧”之源,无论是在现实中还是在梦境里。当这种恐惧让人成为病态时,心理治疗师便能派上用场,通常他们通过分析病人的梦和童年的经历来寻找到治疗对策。无论是什么样的技术手段,但反映在这些技术手段里一个基本原则就是要有病人的自我陈述。在我看来,无论是什么样的观念和想法,也无论它们有多么的不堪或龌龊,产生这些观念和想法的人都有将它们表达出来的意愿,或为减轻压抑之苦,或为引起关注,这可能就是人的趋利避害的本能和需要尊重的本性使然。然而,并不是所有人都相信心理医疗师的,尤其他们那些似乎能够扒光一切的技术,这样,陪睡者就成为心理医疗师的替代品。

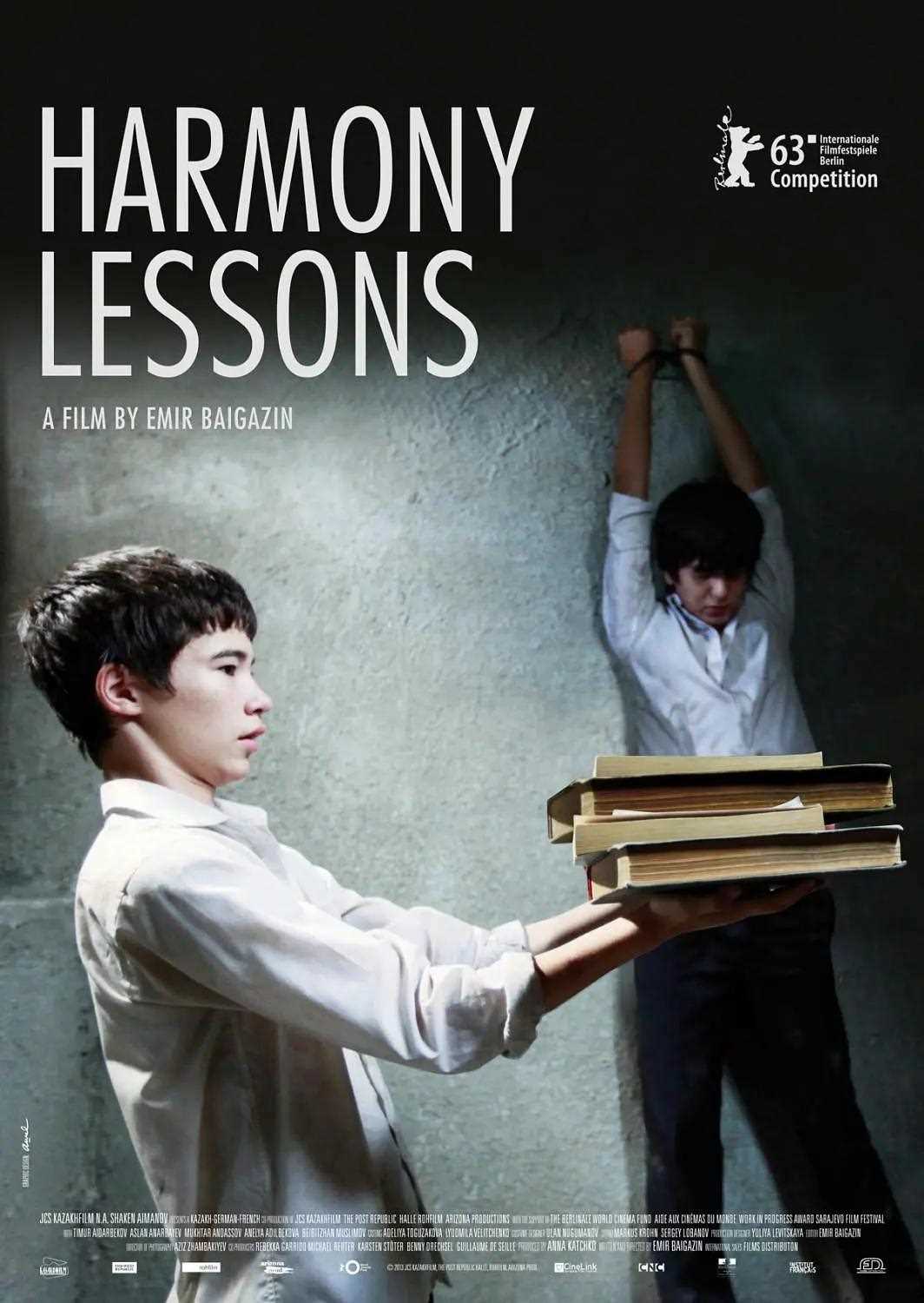

《和谐课程》(Урокигармонии,2013)是一部有较强告诫意义的电影。它的告诫意义在于:人性无出口,若不想被别人弄死,他就得弄死别人。一般而言,与人“生死”最为相关的人性需要莫过于“生存”,一旦生存受到严重威胁,人性中的“恶”会激烈地暴发出来。然而,无论这种“暴发”如何激烈和残酷,我们似乎无法对这种“恶”给予道德意义上的评判,因为这种“恶”只关乎生存。对于那些无关利害的人,站在公共道德的制高点上来评判一个生存受到严重威胁的人,无论如何是没有多少正当性可言的。

《在我消失前》(Before I Disappear,2014)。“最人性的”东西应当如何鉴别,不同的人恐怕有不同的看法,《在我消失前》这类电影提供我们一个很好的视角,而且对我们所有人都会有所触动,只要我们将自己代入男主的角色当中便可。我们可以先这样来设想:当我们准备放弃生命,或者死亡已迫在眉睫,最令我们放不下的事是什么?不会是吃不饱穿不暖这种动物性的需要吧,也不会是功名利禄这种社会性需要吧,那么会是什么呢?结合本片来说,导致男主角里奇(Richie)准备放弃生命的原因是他失去了女友,女友的死亡使他感到再也没有什么值得他活着的了,“爱情”的有无成了他生死的依据,那么,“爱情”是否就是“最人性的”东西呢?恐怕这个问题还得具体分析。爱情似乎是人类所特有的感情,即使我们无法认定所有动物都不具备这样的情感,但我们依然愿意相信,爱情是我们的“唯一”。然而,如果我们从人性需要角度来讲,这种“唯一”并不具有普遍性,它不是每个人都需要的,也不是缺了它所有人都会寻死觅活,因而,应当说这种“爱”是一种人性特征,很难说是一种“最人性的”需要。那么,最人性的东西是什么呢?

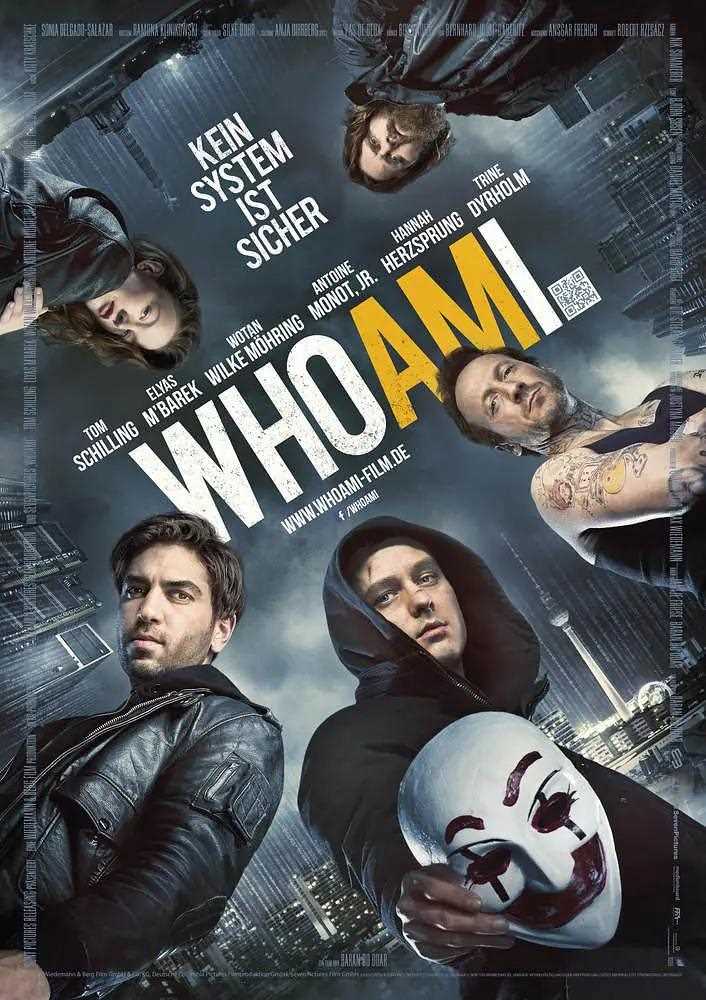

《我是谁:没有绝对安全的系统》(Who Am I - Kein System ist sicher,2014) “我是谁?”其实是人类自我认识的一种哲学追问,也是一种人性追问,如果我们对人性有很好的了解,我们也就能够回答“我是谁?”这个问题。如此,以这个问题作影片名称,应当暗示这部电影主要是针对“人”的;“安全系统”是要涉及到计算机的,一般与“人”这个存在物本身无关,然而,社会工程学将“人”作为安全系统的重要一环,所以,我们也就理解为什么影片多次提到“社会工程学”这一概念了;社会工程学是以心理学作为重要基础的。对任何安全系统的攻破,都是借助人性的弱点而达成的。此外,如果我们将“人”本身作为一个安全系统,那么,对这个“人”的安全系统的攻击,其实就是攻击者与被攻击者之间的一场心理战。基于以上分析,似乎可以肯定,本片的主旨是“人”而非黑客技术的对战。纵观整部影片,男主角本杰明·恩格尔想要解决他的问题,就是要拿下欧洲刑警组织网络犯罪部特别行动首席调查员汉娜·林德伯格,而他所使用的手段就是充分利用了汉娜的人性弱点。

《记忆中的玛妮》(思い出のマーニー,2014)。这是一部关于记忆和心理疗伤的电影,奔着故事去看这部片子的人要大失所望了,因为要刻画人物心理是很难展开太多剧情的。就本片译名来说,应当体现在“记忆”而非“回忆”。“回忆”是针对有意识状态下曾发生过的事情的回想,而“记忆”,按照弗罗伊德的理论,它的内容还可以是潜意识状态下的存在,而且通常以梦的形式呈现。根据本片所展示的情节,小杏柰甚至认为外婆玛妮是她捏造出来的人物,事实上,玛妮不仅真真切切存在过,而且完全留在了她的记忆(潜意识)中。为什么说它是有关记忆和疗伤的片子?弄清楚了以下三个问题便明了一切:(1)杏奈是怎么成为一个孤独内向的孩子;(2)外婆玛妮是通过什么样的方式让她改变的;(3)她的幸福感最后又是如何获得的。当然,这几个问题是穿插在一起的,难以截然分开。

《锡尔斯玛利亚》(Clouds of Sils Maria,2014)。这不是一部故事性很强的剧情片,所以,一遍看下来感觉有点散,但仔细回忆一些细节,我发现它确是一根线走到底的片子,就是所有情节展开都是为了表现这个主题:一个年过不惑之年的女影星是如何从习惯性的保持强势转变为坦然接受自身弱势的。这个逐渐转变的过程就是本片的趣味所在。为此,我们可能要稍作剧透来解释这个过程。影片展现女影星玛利亚强势处理她的五个方面的社会关系,结果却差强人意,最终,不仅她明白了,我们也领悟到了如下道理:人,不应总是保持强势,在某些时候、某些场合善于接受自身的弱势是一种成熟的表现,这不仅有利于维持良好的社会关系,也是保持健康心态的必要条件。这五个方面的社会关系主要指她所处理的夫妻关系、情人关系、雇佣关系、合作关系和同事关系。

《布达佩斯大饭店》(The Grand Budapest Hotel,2014)。所谓“文明”在常态下是没有多少意义的,更多时候徒留形式而已。但在非常态下,尤其在“屠宰场”上,“文明”方能显示出它的珍贵。屠宰场上的文明微光主要还是由我们男主角葛斯塔夫来呈现的:逃亡路上也不忘礼节,危在旦夕也不忘给因他而死的无辜者哀悼,命悬一线仍不忘诵读诗歌。葛斯塔夫值得称道的,或许也是本片着意要宣扬的,就是他在火车上两次保护门童的行为,并最终为Zero牺牲了性命,他反对所有欺凌弱小的法西斯行为。能在“屠宰场”上反抗强权,那是文明所在,是人性光辉的体现,更是人类得以延续的希望所在。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载注明出处:https://www.gouzhua33.com/tuijian/5210520243/171624975011525.html