想了解电影史?先看看这三位大导演拍的纪录片吧

制作一部以影史为主题的纪录片是个无比庞杂的工作。

制作者不仅要拥有巨大的观片量,还要具备扎实的思维框架和强大的总结能力,最后更要花大量时间和不同电影公司商议版权事宜,所以多数影人都会对此事望而却步。

真正能够完成这项任务的,都是彻头彻尾的迷影人,对电影的热情驱动着他们的工作过程,而清晰的思路、雄辩的口才与真挚的个人情结,则是他们打动观众的秘诀。

今天就来为大家安利出自三位大导演之手的影史纪录片。

新浪潮并非一切

贝特朗·塔维尼埃

《我的法国电影之旅》

2016年戛纳电影节的一个寂静角落,播放着一部讲述法国电影历史的纪录片。

影片的导演是贝特朗·塔维尼埃,他算不上第一流的电影大师,却是第一流的影迷:他出版过几本关于电影的专著和访谈集,也是法国最好的电影学院之一——卢米埃尔学院的校长。

他的新作不是会在大学课堂反复播放的死板教学片,却更像是一本夹杂着影像、对话、情绪以及时光碎片的私人回忆录。

塔维尼埃出生在二战时期。与很多影迷一样,他有一个孤独的童年:因为战时的营养不良,六岁的他被送进了疗养院,与小伙伴们隔绝开来。在疗养院每周一次的电影放映中,塔维尼埃找到了庇护所,从放映机里射出的光线,照亮了他的整个童年。

独特的背景经历,让塔维尼埃与他的新浪潮同胞们对电影有着完全不同的认识。

他不否认新浪潮电影对世界影人的影响力,但在他看来,新浪潮远非法国电影的全部。

年轻时在杜琪峰的偶像让-皮埃尔·梅尔维尔的剧组出任导演助理的经历,把他带回了自己生命开始的时刻——法国抵抗运动时期。

梅尔维尔本人就是抵抗纳粹的地下英雄,但他从来不向他人炫耀自己的英勇事迹。

梅尔维尔表现抵抗运动的杰作《影子部队》

他坚忍严峻的气质,让塔维尼埃把自己的迷影目光重新投向了那些经历过战争苦难的杰出导演:马塞尔·卡内(《天堂的孩子》)、雅克·贝克(《洞》)和克劳德·苏提(《冒一切风险的阶级》)。

与新浪潮导演相比,他们的电影虽然形式不够先锋,表现的内容却要厚重许多。

塔维尼埃也不希望不了解法国的海外观众,把他们在新浪潮电影中看到的景象当成是真实的法国。

新浪潮导演大多只关注知识分子、中产阶级和无所事事的年轻人,但是在卡内与贝克的电影里,工人阶级才是真正的英雄。

劳动、责任感与社会担当,是塔维尼埃最敬重的几个关键词,这也是为什么在《我的法国电影之旅》中,他对让·雷诺阿的评价远远低于雅克·贝克。

雅克·贝克的黑帮片《金钱不要碰》中的主演让·伽本与让娜·莫罗

对他来说,雷诺阿被上流社会视角所限,贝克却永远根植于社会低下层的土壤;雷诺阿逃不开在法国电影中占主导地位的个人主义意识形态,贝克却是第一个将电影重心从个人转向集体的法国导演;从这个角度来看,贝克甚至比雷诺阿更具革命性。

“新浪潮电影的问题,是它们忽视了普通人。在侯麦与特吕弗的电影里,你能看到香榭丽舍大街、书店与花神咖啡馆,却看不到工人与工会。但在朱里安·杜维维尔、亨利·凡纳叶和克劳德·奥当-拉哈的电影里,你能看到工人,你能看到让·迦本,他是我们的工人阶级英雄。”

——贝特朗·塔维尼埃

叙事者、幻术师、走私犯、反叛者

马丁·斯科塞斯

《马丁·斯科塞斯的美国电影之旅》

马丁·斯科塞斯关于经典好莱坞时期电影的纪录片,并没有给出一个明确的电影历史观,他也没有野心要成为一个严格意义上的史学家。

就像他说的那样,他只能用一个导演的视角,向大家呈现对他最具个人意义的美国电影。

于是我们在这部纪录片里没有看到《乱世佳人》和《卡萨布兰卡》,却看到了巴德·伯蒂彻、艾达·卢皮诺和艾伦·德万这些被遗忘导演的冷门佳作。

斯科塞斯也用自己极具说服力的解说词证明,他们的作品与那些在影史正典中身居高位的经典名片同样重要。

马丁以不同导演的创作路线作为切入点,为在好莱坞制片厂体制内工作的导演划分了四种身份:叙事者、幻术师、走私犯与反叛者。

叙事者如约翰·福特和文森特·明尼利紧紧地依附着类型片惯例,却通过对同类故事的细微变奏,像演奏标准曲的爵士乐大师一样既表现了个人触觉,也映射出社会与时代的变迁。

约翰·福特的西部片《搜索者》反映着时代矛盾的变迁

幻术师如格里菲斯与霍华德·霍克斯,是娴熟的技匠和高明的读心师,他们很清楚该用怎样的视觉语汇,让观众得到特定的心理效果。

走私犯如塞缪尔·富勒和道格拉斯·瑟克的电影在表面上俗艳耸动,但他们擅长在影片潜文本中添加对现实的讽喻,将社会批判元素像运送走私货物一样绕过主流意识形态审查,塞到观众手里。

反叛者如奥托·普雷明格与斯坦利·库布里克,则敢于正面对抗体制,打破社会禁忌,揭穿皇帝新衣,他们是开拓电影疆界的革命者。

有趣的是,通过马丁对心水导演与作品的论述,我们能更好地看清他作为电影导演的特质。

人们总是强调马丁“电影社会学家”的身份,然而通过他对茂瑙与弗兰克·鲍才奇等默片大师的赞颂,他一直被人忽略的表现主义美学倾向渐渐显露了出来。

我们也能看到他与他的前辈们分享着相同的困惑:导演的第一要务究竟是表达自我,还是迎合公司主管与观众的口味?而他得出的结论,是在遵守游戏规则的前提下,用属于自己的风格与视点,在创作中进行创新。

马丁用这部纪录片证明,迷影的热情是可以相互传染的,但他感染观众的方式并不是盲目的狂热,而是自己的智慧与真挚态度。

可以想象,如果马丁是一位电影学院的教授,他的课堂必定会人满为患。因缘巧合之间,世界上少了一位对电影了如指掌的老师,却多了一位对电影活到老,学到老的伟大导演。

“我既喜欢经典名片,也喜欢臭名昭著的电影。多年来我发掘了很多无名电影,它们给我的启发,有时胜过那些红极一时的电影。在向你讲述这些电影时,我不可能保持完全客观,因为它们改变了我的一生。”——马丁·斯科塞斯

对电影无所不包的抽象思考

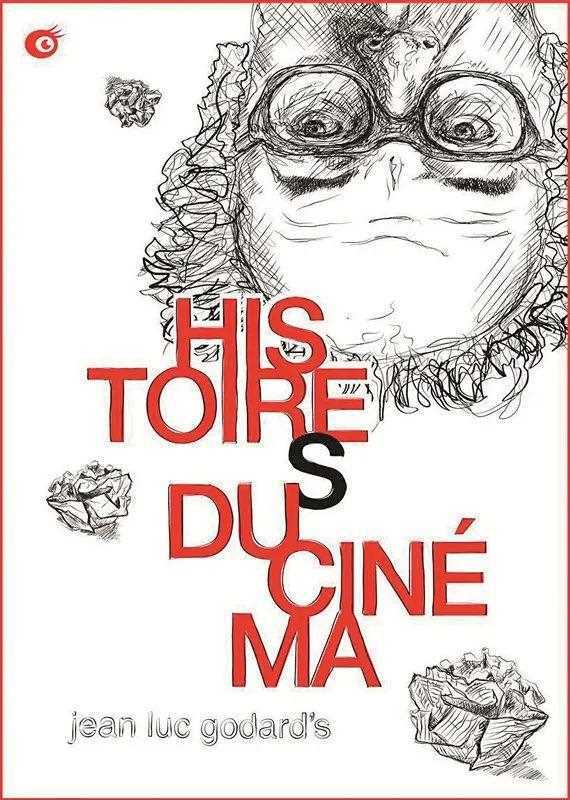

让-吕克·戈达尔

《电影史》(1988-1998)

在本文介绍的三部作品里,戈达尔的《电影史》是最晦涩难解的一部。

它甚至算不上是传统意义上的纪录片,如果非要定义的话,它可以被称为散文电影(essay film)。

它缺乏明确的线索与脉络,却让影像与声音获得了空前的自由度,在《电影史》中它们像溪流一样,与戈达尔的跳跃思维在一起奔涌不息。

与塔维尼埃和马丁·斯科塞斯的手法相比,戈达尔并没有把视野局限在电影领域。

这套总长接近五小时的系列片被分为八集,繁杂的信息在其中被大开脑洞的戈达尔解构、拼贴与重组,成就了一场另类而疯狂的实验。

戈达尔的信息来源无所不包,文学、雕塑、绘画、哲学、历史资料甚至色情片片段,在他的手下都变成了可塑性极强的材料,最终呈现出前所未有的形态。

《电影史》的杰出之处不在于它的观点是否靠谱,而在于不论结论是否正确,戈达尔的思路总能给人启发。

他的头脑回路永远不会循规蹈矩地从A过渡到B与C,却常常直接跳转到Z;他不在乎人类的惯常逻辑,而是执迷于挖掘事物之间的深层联系。

譬如在第八章《控制宇宙》当中,戈达尔便从希区柯克掌控世界的蒙太奇之手,联想到了希特勒妄图掌控世界的反人类之手。

戈达尔在《电影史》中将希区柯克的专制影像与希特勒的专制政权联系到了一起

这种联想乍看起来离题万里,然而在戈达尔的层层推导下,它渐渐显出了自己的道理。

表意过程严重依赖剪辑手法的电影媒介,在运作形式上具备着专制性的特质,这与希特勒的独裁政策在本质上并非完全不同,而希区柯克正是主流电影中蒙太奇一词的代言人。

此外,戈达尔对电影一直耿耿于怀的一点是,它在二战期间没有对阻止种族屠杀作出应有的贡献。当我们把这些散点连成一个平面时,戈达尔的推论,便顺理成章地走到了它的终点:固有的专制性,是电影无法摆脱的原罪。

《电影史》绝不是容易下咽的作品,海量的信息与全程过载运转的脑洞与情感,让观众哪怕看上十分钟都会头疼不已,但它仍然值得我们去挑战。不说别的,仅仅是有幸能在银幕上见证当今影坛最杰出头脑的思维过程,对影迷来说就足够值得。

“博尔赫斯曾讲过这样的故事:一天,一个凡人突然像上帝一样,拥有了构建一个新世界的权力。于是他在第一天建造花园,在第二天修筑城堡,在第三天创造湖泊,在第四天种出树木……直到这个世界建造完毕时,他才发现,它正是他自己的模样。”——让-吕克·戈达尔

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载注明出处:https://www.gouzhua33.com/tuijian/5280420243/17142794803341.html